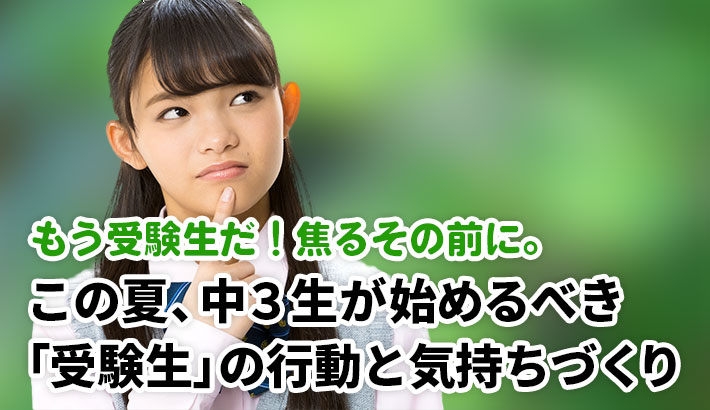

中3生が夏に始めるべき「受かる受験生」の行動と気持ちづくり ~焦るその前に~

もう受験生だ!焦るその前に

部活動を引退した人もそうでない人も受験生としての“同じ“夏休み

高校受験生になって迎えるこの夏、中3生はそれぞれの焦りを抱えています。

部活を引退した人がちょっとうらやましいな…きっとたくさん勉強しているだろうから不安になる。

部活は夏休み前に引退したけど、これまで部活ばっかりで全然勉強してこなかったから、今から間に合うのかとても心配。

学校では夏休み前に、進路面談も本格的に行われますよね。「志望校合格のためにはとにかく頑張らないといけないぞ」「ま、すべてはこの夏次第だな」などと厳しく言われることが多いと聞きます。学校の先生からのメッセージは、その全てが有意義なものですが、自分が焦っているとどうしても前向きに受け止めにくくなってしまいますよね。もしかしたら保護者の方も、ご不安が募っておられるかもしれません。

どのお子様も「勉強頑張らなくちゃ!」と感じているものの、さて、ここからどうやって勉強したらいいのかは、不安や心配が大きいあまりにさっぱり思いつかない。具体的な行動の仕方が思いつかないのですね。

夏休みの宿題は“入試への道すじ“を教えてくれる強い味方!

こんな戸惑いがちな中3生にとっての強い味方が学校の夏休みの宿題です。ただの復習問題と侮るなかれ。設問にかっこ書きで都道府県名が書かれてある問題はありませんか?それはまさに公立高校の実際の入試で出題された問題です。都道府県名ばかりではなく、学校名が入ってる場合は、それは私立高校の名称です。

中3生にとってはあくまで「学校の宿題」でも、その本質はやはり入試対策の側面を持っていますよ。

中1・中2の復習で簡単だと思えるなら、ミスなく全問正解できるように気を引き締めてかかりましょう。難しいと感じるなら、「もし同じような問題が入試本番で出たらどうしよう」と思って一生懸命に取り組みましょう。

応用問題は別にできなくてもいいだろう。

あー学校の宿題で出たのと似てる!なんだっけ、どうやって解くんだったっけ?!

このように勝手に解くことすらやめてしまって、赤ペンで答えを書き写しておしまい!という人もお見かけします。でもそれ、入試本番で同じような問題が出たとき、とっても悔しくありませんか?

こんなピンチになっても、もうあとの祭りですよ。

このように、いまの皆さんが気づかないだけで、夏休みの学校の宿題は、入試への道すじを示してくれる大事な存在です。一問一問を大切に、心を込めて解いていきましょう。

学校の宿題は早く終えて“くり返し“を!

中学校によっては、実際に1学期の終業式を迎えて夏休みが始まるよりも前に、夏休みの宿題を配ってくださるところがあります。「やった、ラッキー!」と思う人、「夏休みの宿題なのになぜこんなに早く配るんだろう、怪しいぞ」とかえって不安になってしまう人など、受け止め方はさまざまですね。

保護者の方のあいだにも、「夏休みになる前に学校の宿題が配られてしまったら、うちの子は夏休みに入る前に全部終わらせてしまって、肝心な夏休みには遊びまくるに決まっている。そんなの無意味じゃありませんか」と、憤りに近いご不安を感じてしまうというご意見があります。

いやいや、それは違うんですよ。夏休みの宿題は早く終えれば終えるほどいいんです。終わってからが本当の受験勉強のスタートです。宿題の中で見つかったニガテな単元、間違いやすい問題をピックアップして、繰り返し解きましょう。そのためのまとまった時間が作れるのが、夏休みの意義です。

すでに塾にお通いの方は塾のテキストなど、家庭学習用の教材をお持ちの方はその教材を、すらすらと自分ひとりで解けるようになるまでくり返しましょう。

なんでも物事は1度目なら頑張れるものです。でも2度目以降は、自分に厳しく遂行できる精神力があるお子様でないと、途中で投げ出したりだらけてしまって、終えることはできません。ご家庭ではぜひ、その精神力を支えるような励ましをしてみてください。お子様の意識と行動が変わるはずです。

「やる気」よりも自己管理を意識する夏にする!

こんな危険サインはありませんか?これまでの勉強ペースと勉強計画を振り返る

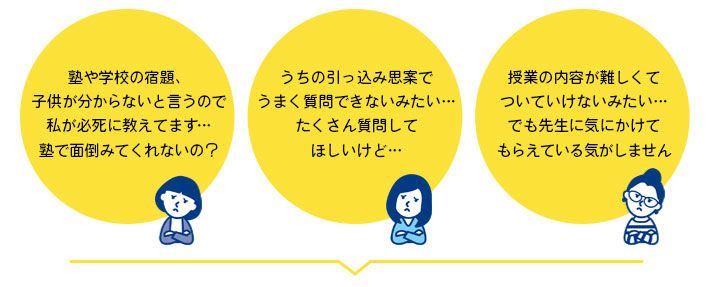

このお母様のお話をご覧ください。少し気になる言葉が見つかりませんか?

うちの子、とってもよくがんばっていて家でもすごいんです。

毎日寝る時間になっても英単語を覚えてます。

中3になると成績の良い女の子と仲良くなり、その子と交互に問題を出し合い、一緒に勉強するようになったんです。

でも、夜遅くまで頑張りすぎて、翌日昼過ぎまで寝ちゃって、一日何もできない日もあります。

また、その子が体調を崩して一緒にできない人があると「〇〇ちゃんが家で寝てるから、自分も今日は勉強しない」と言ってサボってしまう。

そこをなんとかしてほしいなと思ってます。

あれ、ちょっとおかしいな、大丈夫かな?と気づいていただきたいのがこちら。

①寝る時間になっても英単語を覚えている」「夜遅くまで頑張りすぎて、次の日にお昼過ぎまで寝てしまい、何もできない日がある」

→毎日の勉強時間を定めておらず、その日の気分で動いてしまっている。

②「友達と電話で問題を出し合いながら勉強する」「友達が勉強を休む日は自分も何もしない」

→友達と勉強することで、自分の学習スケジュールよりも相手のペースが優先になる。勉強中にも、結局勉強内容そのものではなく相手を気にしてしまい、時間をかけている割には何も頭に残っていない可能性がある。

そうです。保護者の方には、一見すると「頑張ってる!」「すごい!」とほめたいと思えるようなことも、われわれ塾講師から見ると非常に危なっかしい。すぐに生徒さんご本人と面談しなければなりません。もっと申し上げれば、そのお友達も一緒にいらしていただきたい。本当の受験勉強とは何か、よくよく言って聞かせ、すぐに勉強のしかたとスケジューリングのしかたを教えてあげなければなりません。

頑張っているのに成績が上がらないという結末ほど、お子様を苦しめるものはないからです。

お母さん、この状況は「頑張り」ではなく危険サインです。早く気づいて!!

お子様のターニングポイントづくりを粘り強く!

このように自分のペースづくりがまだニガテなお子様も、今までご本人なりの努力は続けておられます。たとえこのままじゃマズいぞ、と大人が気づいたときでも、お子様に対していきなり正しい道を示そうとして、大きな変化を求めない方がいいでしょう。

まずはこのような問いかけから起こして、お子様自身に変化を促してみるのをおすすめします。

- 学校の夏休みの宿題はいつ終われる?解き直しはいつごろ終われる?

- 入試に出たら困る教科、単元は何?

- これからどのくらい勉強時間を増やせばいい?

- 分からない問題はどうやって、誰に質問する?

まずはこのような問いかけから起こして、お子様自身に変化を促してみるのをおすすめします。

具体的で小さな確認を重ねることで、少しずつお子様の意識を「自分の合格のために自分がすべきことは何か」ということに向けていけます。はじめは聞く耳を持ってもらえないかもしれませんが、日を変えてタイミングをはかり、粘り強くお話を続けていただければと思います。もちろん塾講師も、そのお子様ターニングポイントづくりをバックアップいたします。お気軽にご相談ください。

自己管理UPの努力はこの3つから!

【時間管理】明日は「何時から」勉強する?

ずばり、自分の勉強時間が確保できない大きな原因は、何時から勉強をスタートさせるかを決めていないことです。学校の授業がある日なら、放課後から予定を立てればいいのですが、夏休みは一日まるごと自分の時間です。さらに、それが連日やってきます。

よくお子様は「明日は6時間頑張るつもりです」というように、一日のトータルの学習時間を宣言してくれるのですが、それだけだと計画倒れになりかねません。具体的な自分の行動と時間とが結びついていないからです。

何時から勉強を始めるかを決めておけば、少なくとも

やろうと思っていたのに寝坊してしまって、さらにダラダラしていて全然始められなくて、夕方からちょっとだけ勉強しただけで終わっちゃった…

このような失敗の可能性は小さくなります。

理想を言えば、もちろん「何時から」だけでなく「何時まで」勉強をするかも決めておきたいところです。ですが、それはお子様が「何時から勉強するか」を自分で決めることができて、そしてそれを連日守ることが自然にできるようになってからで構いません。どんなことも、「始め」がしっかりしていなければ、「終わり」の話などできません。第一歩としては、「何時から」の取り決めから始めましょう。

【内容管理】“問題演習“と“暗記“のバランスを意識

次は学習内容についての確認です。生徒さんからのご相談の中には、「よくある失敗パターン」がたくさん隠れています。いくつかご紹介しましょう。

- 英単語などのいわゆる暗記モノにばかり時間をかけてしまって、問題演習は何日も全然していない。だから模試などで急に限られた時間で問題を解くことができず、とてもショックだ。

- 点を取るためにはとにかく問題を解こうと思って、親に買ってもらった問題集を最初からどんどん進めていった。早く終わらせたいから、難しい問題は飛ばしたり、赤ペンで答えを書き込むだけにしたりしてしまった。だからとても頑張って長い時間毎日勉強してたけど、今にして思えば全然手応えがない。すごく不安で、2学期からどうやって勉強したらいいか悩む。

- 理科や社会は絶対に覚えたいと思って、5回ずつノートに書いている。でも最近気がついたんだけど、漢字が読めないから、とりあえず書けるけど、何にも分からない。先生、どうしよう!

これは困りましたね。せっかく勉強時間をたくさん作って頑張っているのに、手応えがないとショックに決まっています。勉強内容とバランスはとても重要で、覚えるだけ、解くだけ、手を動かすだけということだけをくり返していても実力はつきません。

暗記をしたい場合もまずは問題演習から。間違った問題に関連する事柄を集中的に暗記するという流れにしてみるのはどうでしょうか。もちろんあらためて暗記するときには声に出しながら進めましょう。意外と漢字の読みができておらず、いざ試験で出題されたときには手も足も出ないというケースがあります。音読しながら勉強するクセをつけておけば、初歩的な失敗は防げますね。

【メンタル管理】自分だけのモチベーションを見つけよう

人間は、自分でなく他の人から自分の勉強を支配されてしまうと、始めはよくてもだんだんと自分のモチベーションを見失ってしまってしまいます。それが、たとえご家族であったり、仲の良い友達だったとしても、ほんとうは自分の頑張りは自分自身が一番よく知っています。

誰かに自分の勉強時間を決められてしまったり、勉強内容を全て先回りして決められてしまったり、ひどいときには自分の志望校まで選ばれてしまったりすると、違和感がどんどん膨んでいきます。その違和感はお子様の心のエネルギーを奪ってしまい、ただでさえ高校受験を意識する大事な時期に、気持ちが不安定になっていくものです。

自分がなぜ勉強を頑張らないといけないのか、なぜ受験を頑張らないといけないのかという問いは、誰しもすぐには答えが出ません。

まして15才になる中3生です。取ってつけたようなそれっぽい理由を作り出すよりも、「なぜ自分が勉強すべきなのかはまだ答えが見つからない」と真っ直ぐに言って良い年代です。だからこそ、勉強することそのものを自分のモチベーションとしてみましょう。

今日は、自分が決めた時間どおりに勉強が始められたか。勉強内容に偏りがなかったか。今日の勉強に自分自身で満足できるか。明日勉強することにワクワクするか。

こうした確認を毎日して、勉強することそのものを楽しめるようになれば、もしこの先、模試や学校の成績が返却されるときにも、志望校を決定するときにも、お子様ご自身が誇りを持って自分の進路を選び取っていけます。

中3の夏休みは、2学期以降の本格的な受験勉強生活の土台づくり

このように、中3生だからこそチャレンジしてほしい自己管理と、勉強の意識の高め方をお伝えしました。お子様によっては、難易度の高いものもあります。確かに、お子様がぐんと成長されるタイミングは人それぞれです。無理に大きな改善を求めようとすれば、かえって伸びしろを奪ってしまう可能性も出てきます。

とはいえ、「こんなに変えようと思っても難しそうだからやらない」「ここまで難しいことはどうせできないからやらない」のではなく「夏から高校入試当日までのあいだにレベルアップして少しずつできるようにしていこう」と受け止めていただければと思います。

学力とは精神力だ、という言葉があります。具体的には、自分の心と行動を客観視して、よりよく改善できる力です。それは何もお子様にだけ求められているのではなく、受験生をもつ保護者の方とご家族にも、それ相応の精神力が必要とされます。

これをお読みいただき、もっと具体的に、お子様に合った受験勉強の乗り越え方を知りたいと思われた方は、ぜひ一度塾にお問い合わせください。今回ご紹介した内容をもちろんベースにしつつ、お子様の現状に合ったアドバイスをさせていただきます。

![中1理科 “食塩水”の攻略[理論編] 動画で解説](https://mana-brain.com/wp-content/uploads/2020/07/shokuensui-100x100.jpg)